Theater im weitesten Sinn hat in Tirol eine lange Tradition – ob es sich dabei um die seit 1613 überlieferten Passionsfestspiele in Erl handelt, die diversen Laienbühnen, die es im dörflichen ebenso wie im städtischen Raum gibt, oder natürlich das Tiroler Landestheater.

Über die Provinz hinaus von Bedeutung sind allerdings derzeit einzig die 1963 von Prof. Otto Ulf ins Leben gerufenen „Festwochen der Alten Musik“ – und auch diese sind nicht unbedingt am aufsteigenden Ast, sind doch im Bereich der aufstrebenden „Alte Musik“-Bewegung, welche sich des Werts der Musik aus Renaissance und Barock entsinnt, mittlerweile international zahllose Ensembles und Veranstaltungen von hohem Niveau und großer Strahlkraft am Markt, sodass Innsbruck hier längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr aufweist.

Abgesehen davon sind die Festwochen aus kaufmännischer Sicht keineswegs besonders erfolgreich, wie schon ein Bericht des Landesrechnungshofs vom November 2008 feststellte. In diesem wurden zahlreiche Missstände festgestellt. Neben massiven Beanstandungen betreffend Privilegien der Person der damaligen Geschäftsführerin wurde vor allem hinsichtlich der effektiven Auslastung durch zahlende Gäste, der Vergabe von Freikarten, hoher Bewirtungskosten und der Handhabung der Personalagenden Kritik geübt. Und 2014 kam es zu Vorfällen, die sogar zur Abberufung der damaligen Geschäftsführerin führten und die Problematik hinsichtlich der Struktur und Finanzierung der Festwochen einmal mehr aufzeigten.

Angesichts der Tatsache, dass sich dereinst in Innsbruck das erste Opernhaus nördlich der Alpen befand und hier Komponisten und Musiker aus Renaissance und Barock wie Heinrich Isaac, Paul Hofhaimer oder Antonio Cesti tätig waren, die zu ihrer Zeit „Stars“ von europäischem Rang waren, ist diese Entwicklung mehr als bedauerlich. Man könnte und sollte aus dem historischen Fundament, das Innsbruck zweifellos auf diesem Gebiet hat, unbedingt mehr machen.

Was die Passionsspiele in Erl betrifft, so handelt es sich dabei einerseits um ein gegenreformatorisches Konzept, andererseits um eine Veranstaltung die ihren Ursprung daher hatte, dass das abgelegene Erl im Gegensatz zu den Nachbarorten von einer Pestepidemie weitgehend verschont geblieben war.

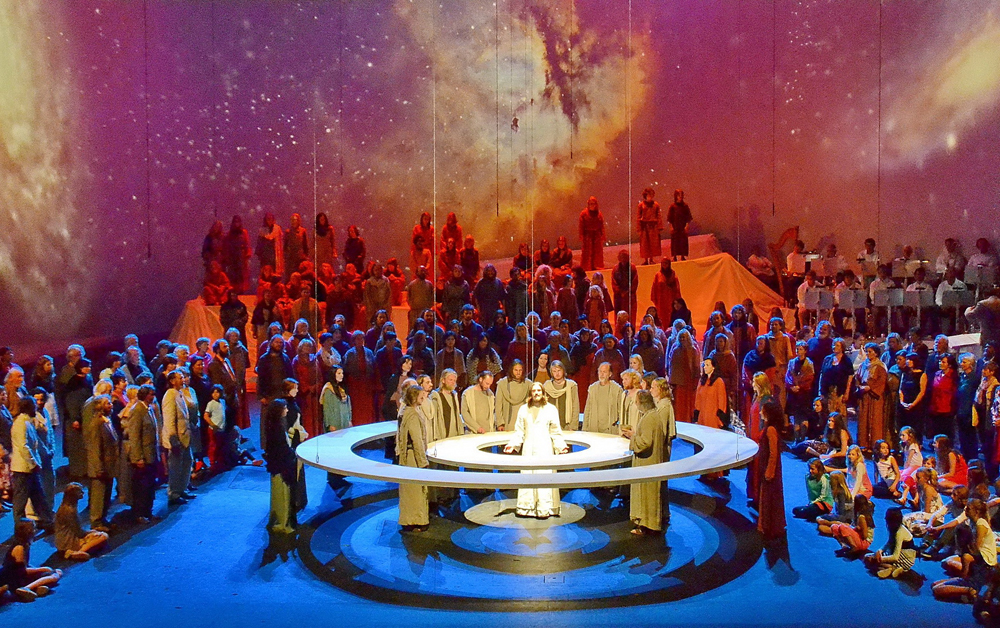

Nachdem die Leiden Christi als solche in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft – jedenfalls was die christlichen Gemeinschaften Europas betrifft – nur mehr bedingt den Nerv der Zeit treffen, das Glaubensfundament für sich allein also nicht ausreicht, die Massen zu locken, hat man in Erl von sich aus reagiert und eine beständige Erneuerung versucht. So wurde etwa die ursprünglich eingesetzte originale Kirchenmusik zunächst durch eigens beauftragte Musik von Cesar Bresgen ersetzt, welche von 1979 bis 2002 zum Einsatz kam. Seit den Passionsspielen 2008 wird die Komposition von Wolfgang Wagner aufgeführt. Auch die Textvorlagen wurden immer wieder adaptiert: Nach solchen von Ekkehard Schönwiese und Karl Lubomirski wird seit 2013 jene von Felix Mitterer verwendet. Konstanten in dem – schlauerweise nur alle sechs Jahre aufgeführten – Spiel sind eine pittoreske Landschaft und ein Großaufgebot von mehreren Hundert Darstellern, welche alle aus der Gemeinde Erl stammen.

Geschäftstüchtigerweise finden seit den späten 1990er Jahren in den Zwischenjahren unter dem pompösen Titel „Festspiele“ Orchesterkonzerte und Opernaufführungen unter der Gesamtleitung des von sich selbst sehr überzeugten Gustav Kuhn statt, welcher sich hier mit Hilfe von Geldern des Landes Tirol sowie der Stiftung des politisierenden Bauunternehmers Hans Peter Haselsteiner eine eigene Plattform geschaffen hat. Kuhns Versuch, dabei als allgegenwärtiger „Übermacher“ alle künstlerischen Agenden in einer – nämlich seiner – Hand zu vereinen, kann dabei allerdings nur bedingt überzeugen, lässt allerdings das Erbe des großen Herbert von Karajan, der den künstlerischen Alleingang in Salzburg sehr wohl eindrucksvoll vermochte, dafür umso heller glänzen.

Trotz mancher Probleme und kritischer Bedenken stellen die Innsbrucker Festwochen und die Erler Passionsspiele aber Ausdrucksformen aus dem Bereich des (Musik)Theaters dar, die zweifellos „tirolisch“ sind – in jedem Fall durch ihre historische Tradition, in Erl zudem auch durch die nachhaltige personelle Bindung an die Ortsbevölkerung.

Abgesehen von diesen beiden renommierten „Perlen“ der Tiroler Theaterlandschaft tut sich allerdings abseits des bereits erwähnten Bereichs dörflicher und urbaner Laienbühnen, welche vorwiegend mit heiteren Stücken – ob Bauern- oder Boulevardtheater – ein meist sehr lokal gebundenes Publikum zu unterhalten trachten – und manchmal auch zu begeistern vermögen – nicht allzu viel.

Die sogenannten „Volksschauspiele“, die im ortsbildtechnisch nicht übermäßig beeindruckenden Telfs ihre Heimat gefunden haben, dienen mittlerweile vor allem als Wirkstätte von bundesdeutschen B- und C-Mimen sowie in Deutschland mäßig erfolgreichen Darstellern heimischer Provenienz und der Kufsteiner Operettensommer lebt vor allem von seiner imposanten Spielstätte, der wunderbar erhaltenen und in ein romantisch-reizendes Städtchen eingebetteten Festungsanlage.

Wirklich Wurzeln geschlagen hat die Operette – abseits von Carl Zellers „Der Vogelhändler“, wo mit der Rolle des „Adam“ ein Tiroler für ewige Zeiten in der Operettenwelt verankert wurde – hierzulande allerdings nicht, sie ist und bleibt ein Kind aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das untrennbar mit Wien und Paris verbunden ist, dessen Ansiedelung in Mörbisch – das ja bis 1919 ungarisch war – sich allerdings durch die Komponisten Lehár und Kálmán und Werke wie „Der Zigeunerbaron“, „Gräfin Mariza“ oder „Die Csárdásfürstin“ sehr wohl rechtfertigen lässt, zumal mit Intendanten-Größen wie Herbert Alsen, Fred Liewehr, Harald Serafin oder Dagmar Schellenberger nachhaltig eine entsprechende Qualität geboten werden konnte.

Bleibt das Tiroler Landestheater, dessen Wirkstätte am Rennweg gerade durch die Errichtung eines mit dem umgebenden historischen Baubestand negativ kontrastierenden hässlichen Betonklotzes verunstaltet wird. Den Status einer Provinzbühne überwinden konnte das Haus künstlerisch zwar nie, was Aufwand und Kosten betrifft, spielt es allerdings weit vorne mit.

Der 2015 herausgegebene Bericht der Kontrollabteilung der Stadt Innsbruck über die Prüfung von Teilbereichen der Gebarung und Jahresrechnung 2013/2014 der Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck legte einmal mehr die bedenkliche finanzielle Situation und die strukturellen Probleme der Einrichtung offen. Neben regelmäßigen Betriebsabgängen in zweistelliger Millionenhöhe, die vom Steuerzahler zu finanzieren sind, einer absurd niedrigen Eigenwirtschaftlichkeit von ca. 15 % und Privilegien für „politische Kulturverantwortliche“ von Land und Stadt wurde dabei vor allem auch dokumentiert, dass eine sinnvolle Schwerpunktsetzung vor allem eine Stärkung der Bereiche Musical und Tanztheater mit sich bringen müsste. Die Aufrechterhaltung der Sparte „Schauspiel“ ist mit einer Sitzplatzauslastung von nur 74,03 % und einer Umsatzauslastung von lediglich 58,31 % hingegen unvertretbar. Dasselbe gilt für die Symphoniekonzerte mit einer Sitzplatzauslastung von 77,47 % und einer Umsatzauslastung von nur 55,73 % sowie seit Jahren sinkenden Abo-Zahlen. Die Zahl der Opernproduktionen wäre aufgrund einer Umsatzauslastung von nur 66,33 % zu reduzieren. Gleiches gilt für die vormals in den Kammerspielen abgehaltenen Kinderstücke mit einer Umsatzauslastung von nur 62,53 %.

Zudem sind 321 Dienstposten für den Betrieb eines Provinztheaters – wohlgemerkt ohne Orchester – schlichtweg zu viel. Im künstlerischen Bereich ist dem Haus Bemühen nicht abzusprechen, jedoch sind auch immer wieder groteske Inszenierungen wie etwa jene völlig daneben geratene des Nestroy-Klassikers „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ aus der Spielzeit 2016/17 zu bemängeln.

Was die Frage aufwirft, wie überhaupt Theaterbetriebe mit nicht zeitgenössischen Werken umgehen sollen bzw. dürfen. Diese Thematik stellt sich seit dem Wirken des unseligen Claus Peymann am Wiener Burgtheater auch in Österreich und sie stellt sich selbstverständlich auch in Tirol.

Was die bereits erwähnte Operette betrifft, so ist die Antwort denkbar einfach: In dem Moment, in dem ich diese – zu 99 % als Komödie angelegte – Gattung aus der Zeit des 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts reiße, verliert sie jeden Charme und wird dadurch zum künstlerischen Nullum, also völlig wertlos. Dasselbe Ergebnis kommt allerdings auch dann zustande, wenn der historische Humor und die Koketterie mit gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit nicht verstanden werden und die Operette in einen brachial-derben Schwank nach Löwinger-Manier überführt werden soll.

Weniger Probleme bereitet das Musical. Seine Ursprünge sind vergleichsweise zeitnah, sodass verwendete Sprache und vielfach auch die Themen – so sie nicht ohnedies in einer Märchenwelt angesiedelt sind – mit der gegenwärtigen Lebenswelt kompatibel sind. Da die Gattung zudem recht viele Freiheiten bietet und insgesamt der „Showcharakter“ maßgeblich ist, wird es hier wenige mögliche Konfliktfelder geben, sofern die Spielleitung nicht auf vollkommen abstruse Ideen kommt, wie etwa den „Tony“ aus der „West Side Story“ mit einer Spritzpistole erschießen zu lassen.

Der Vorteil des Tanztheaters betreffend einen möglichen Missbrauch ist einerseits der, dass es (weitgehend) ohne Text auskommt, sodass hier wenig bis gar kein Spielraum zur Verunstaltung bleibt. Zudem kommt es – weil der Platz der Bühne ja für die Tänzer benötigt wird – mit verhältnismäßig wenig Bühnenausstattung aus, sodass auch hier wenig Spielraum für Experimente und Provokationen bleibt. Und Choreographien, die nicht mit der Musik kompatibel sind, wird es kaum geben, ist doch gerade der körperliche Ausdruck eine besonders sensible Ausdrucksform, die, so sie nicht entspricht, besonders schnell zu beißendem Spott und Hohngelächter führt.

Bleiben also das Sprechtheater und die Oper. In diesen Bereichen gibt es sehr viele alte Werke und die Möglichkeiten zum Missbrauch sind besonders vielfältig – und wurden, gerade auch im Bereich der Oper, ausgiebig genutzt.

Das sogenannte „Regietheater“, bei dem sich der Spielleiter mehr oder weniger hemmungslos über Werk und Persönlichkeiten von Komponisten und Textdichtern hinwegsetzt, um sich selbst wichtig zu machen und ein persönliches bzw. (linkes) politisches Statement abzugeben, ist dabei die unschöne Ausformung eines Zeitgeistes des Modernisierungswahns und der Respektlosigkeit vor den Vorfahren. Sie ist dabei allerdings keine künstlerische Ausdrucksform – auch wenn sie negativ auf ein vorhandenes Kunstwerk einwirkt –, sondern ein kommerzielles wie vor allem auch politisches Konzept, wenngleich ein sehr primitives. Als es der 68er Generation und ihren geistigen Nachgeburten nicht mehr genügte, hausgemachte Theaterproduktionen unters Volk zu bringen, die allerdings ohnehin nur von ihresgleichen gesehen wurden, ging man daran, sich am Bildungsbürgertum zu reiben und in dessen Domänen in provokativer Absicht einzudringen. So ließ man eben dann Soldaten in Mozart-Opern in SS-Uniformen herumlaufen oder bei Wagner den über sein Schwert singenden Darsteller einen Besenstiel in der Hand halten.

Künstlerisch seit jeher ohnehin wertlos, entfällt aber auch der Provokationswert des Regietheaters zunehmend, ist doch das klassische Bildungsbürgertum bis auf rudimentäre Reste weggestorben und ist es heute mehrheitlich die links-grüne Schickeria, die in die städtischen Theater strömt. Und die ist überwiegend historisch ungebildet und/oder indifferent.

Der respektlose Umgang mit dem historischen Erbe begann früh und an prominenter Stelle – nämlich 1951 am Hügel zu Bayreuth, als sich ein fanatischer Wieland Wagner – kommerziell bedauerlicherweise durchaus erfolgreich – an den Werken seines Großvaters Richard verging, was naturgemäß einen völlig ungeeigneten Weg darstellte, sich vom Naheverhältnis seiner Mutter Winifred zu Adolf Hitler zu distanzieren oder sich von dieser historischen Belastung zu befreien.

Dafür wurde Richard Wagners Werk beschmutzt bzw. wurden die von ihm persönlich hinterlassenen glasklaren Aufführungsrichtlinien einfach auf die Seite geschoben. Herbert von Karajan hat dies Wieland Wagner gegenüber auch klar festgehalten, indem er ihm mitteilte, dass er sich für seine Absichten eine neue Musik schreiben lasse solle, weil die Richard Wagners dafür ungeeignet sei.

Nichtsdestotrotz hat das „Regietheater“ gerade im deutschsprachigen Raum an vielen Bühnen Platz bekommen, auch in Tirol, wie etwa unter dem Herrn Mentha am Landestheater. Das ändert aber nichts daran, dass es ein Konzept ist, das historischen Werken und ihren Erschaffern nicht gerecht wird. Entweder eine werkgetreue Aufführung, oder gar keine.

Dabei muss auch klar sein, dass nicht jeder Stoff sich für eine Aufführung eignet. Dies ist weniger bei den historischen Tragödien der Fall, wo Machtkämpfe, Eifersuchtsszenen und Geschichten von Aufstieg und Niedergang zeitlosen Charakter haben, vor allem, wenn sie – wie etwa bei Verdis „Othello“ – mit mitreißender Musik verbunden sind.

Schwieriger wird es sicher mit den Komödien – massentauglicher Humor aus der Zeit Händels oder Mozarts wirkt heute oftmals skurril, manche Wendungen der Stücke erscheinen gar konstruiert (vor allem in Verwechslungs- und Verkleidungskomödien) und auch sprachlich wirkt manches befremdlich, etwa heutzutage nicht mehr verständliche Wortspiele. Hier muss man eben sehen, welche Werke für ein heutiges Publikum nachvollziehbar sind, ohne Langeweile auszulösen. Ansonsten ist es klüger, sie unter den Tisch fallen zu lassen oder allenfalls besonders wertvolle musikalische Teile im Sinne eines „Das Beste aus …“ konzertant aufzuführen.

Wie soll es nun mit dem Theater in Tirol weitergehen? Es soll zunächst einmal Qualität anbieten – das ist abstrakt leicht gesagt, konkret natürlich mit viel Aufwand verbunden. Und die Frage, was Qualität ist, wird von Bühne zu Bühne anders zu beantworten sein. Wenn eine engagierte Dorfbühne mit charmanten Darstellern die Komödie „Boeing-Boeing“ so aufführt, dass 300 Zuschauer Tränen lachen, dann ist das mehr wert, als wenn im öffentlich subventionierten Profibetrieb eine mäßige „Zauberflöte“ aufgeführt wird.

Abgesehen davon soll Theater in Tirol auch seine tirolische Note bewahren: Indem viele heimische Schauspieler, Tänzer und Musiker – auch für den Laienbereich – möglichst gut ausgebildet werden, indem Werke von Tiroler Autoren und Komponisten einen fixen Platz in den Spielplänen haben und indem den Besten aus dem eigenen Land auch in Tirol eine Bühne gegeben wird.

Bbr. Mag. iur. David Nagiller, BEd ist NMS-Lehrer und freischaffender Publizist.